Der Debütroman der jungen Französin Marion Messina gilt als Roman über das Stigma der Armut, über die Klassengesellschaft, über die Spaltung der französischen Gesellschaft, und wird oft in einem Atemzug mit den Texten von Nicolas Mathieu, Edouard Louis oder Annie Ernaux genannt. Er ist aber auch der einzige mir bisher bekannte Roman, in dem — freilich nur als ein Aspekt eines viel umfangreicheren Gesellschaftspanoramas — ein akutes und immer größere Teile der Bevölkerung betreffendes soziales Problem auf sehr pointierte und eindringliche Weise geschildert wird: das eines außer Rand und Band geratenen Immobilienmarktes, an dem die sich zuspitzende soziale Ungleichheit eine geradezu symbolische Verdichtung erfährt, die jedoch auf einen leider sehr realen Zustand verweist:

Il n’y avait aucun contrôle, le marché immobilier parisien était le seul domaine de France parfaitement déréglementé, voire anarchique. Cette ville avait besoin de sa force de travail mais ne la voulait pas entre ses murs.

Es gab keinerlei Kontrolle, der Pariser Wohnungsmarkt war in Frankreich der einzige Bereich, der komplett dereguliert, ja anarchisch war. Diese Stadt brauchte ihre Arbeitskraft, aber wollte sie nicht innerhalb ihrer Mauern haben.

Faux départ, S. 139 (Übersetzung der Rezensentin)

Als Aurélie, die junge Antiheldin des Romans, ganz allein, ohne Partner, ohne Geld und ohne Beziehungen von Grenoble nach Paris geht, in der Hoffnung, dort ihr Studium fortsetzen und dank der Möglichkeiten der Hauptstadt endlich den sozialen Aufstieg vom Arbeiterkind zur akademisch gebildeten Angestellten meistern zu können, gerät sie in einen völlig entfesselten Wohnungsmarkt, der sich als kapitaler Wettkampf herausstellt, bei dem sie von vornherein chancenlos ist. Die Szene, in der Aurélie schildert, wie sie inmitten der sich auf wenigen Quadratmetern drängenden wohnungs- oder besser schlafplatzsuchenden Menschen Schlange steht, um eine winzige, heruntergekommene, völlig überteuerte Kammer ohne Sanitäreinrichtung zu besichtigen, bleibt einem in ihrem desillusionierten und entlarvenden Realismus noch lang im Gedächtnis. Letztlich bleibt Aurélie in ihrem Provisorium in der Jugendherberge, bis sie einen gut verdienenden Angestellten kennenlernt, mit dem sie weniger aus Liebe denn aus Not zusammenzieht.

Tatsächlich sind die Zugehörigkeit zu einer sozialen Klasse, der Wunsch und die Schwierigkeit, wenn nicht Unmöglichkeit, diese zu verlassen, in Faux départ Ausgangspunkt und treibende Kraft der Handlung. Doch meiner Ansicht nach lässt sich der in seiner Ernüchterung doch auch auf fast sanfte, melancholische Weise poetische Roman nicht auf dieses Thema beschränken. Vielmehr zeichnet sich dieser Text, der eben kein Sozialreport ist, durch eine höchst literarische Ambivalenz aus. So scheinen auch die Klassenkategorien einer gewissen Transformation unterworfen, durch die sie zwar nicht vollständig aufgehoben werden, jedoch im Kontext der wieder anders gearteten Machtstrukturen einer vernetzten, sexualisierten und durchökonomisierten Gesellschaft ihre Eindeutigkeit verlieren. Während Michel Houellebecq in Bezug auf die desillusionierende Schilderung einer konsumorientierten Sexualität oft als literarische Referenz Marion Messinas genannt wird, möchte ich hier auch die Theorien der Soziologin Eva Illouz ins Spiel bringen, die der ontologischen Haltlosigkeit als Folge prekär gewordener langfristiger romantischer Bindung auf den Grund geht, sowie die Studien der Philosophin Elizabeth Anderson über die modernen Irrwege des ökonomischen Liberalismus in Bezug auf Autonomie und Würde am Arbeitsplatz (vgl. Rezension vom 31.3.2020).

Erzählt wird die Geschichte, die trotz allem auch eine romantische Liebesgeschichte ist und in der — natürlich (post)modernisierten — Tradition einer Flaubert’schen Education sentimentale gelesen werden kann, in großen Teilen aus der Perspektive von Aurélie, die ihrem prekären Herkunftsmilieu über den Weg des Studiums zu entkommen hofft. Messina beschreibt aber auch die auf andere Weise holprige Suche nach gesellschaftlicher Zugehörigkeit, auf der sich der aus Kolumbien stammende Alejandro, Aurélies große Liebe und großer Kummer, seit seiner Ankunft in Frankreich befindet. Stigmatisiert wird man selbst in einer so kosmopolitischen Stadt wie Paris nicht nur, wenn man sich den angesagten Style nicht leisten kann, sondern auch infolge einer ausländischen Herkunft. Gleichwohl dient die lateinamerikanische Identität Alejandros im Handlungsgefüge wohl hauptsächlich dazu, durch den Blick von außen — gleich Montesquieus Persischen Briefen — die Hybris zu entlarven, mit der eine privilegierte europäische Schicht nicht nur auf ihn blickt, den Ausländer mit Akzent, mit dem man sich ab und zu ganz gern als weltoffen schmückt, sondern auch auf die Mitglieder der Unterschicht, die man an ihren billigen, schlecht sitzenden Klamotten erkennt.

Aurélie ist in ärmlichen Verhältnissen in einem Vorort von Grenoble aufgewachsen, hat gerade ihr Abitur bestanden und ein Stipendium für ein Studium an einer renommierten Hochschule erworben — und erlebt die erste einer nicht enden wollenden Kette von Desillusionen, als sie begreift, dass sie ihr Stipendium nicht antreten kann, da ihre Eltern sich ihren Umzug in eine andere Stadt nicht leisten können. Kaum 18 geworden, zweifelt sie schon an allem:

Elle doutait de tout, à commencer par le destin émancipateur auquel elle s’était raccrochée pendant des années, prenant en horreur le mode de vie de ses parents, comme inscrit dans leurs gènes.

Sie zweifelte an allem, zuallererst an dem schicksalhaften Versprechen der Emanzipation, an das sie sich jahrelang geklammert hatte, während sie die Lebensweise ihrer Eltern, die ihnen gleichsam genetisch eingeprägt war, geradezu verabscheute.

Faux départ, S. 55 (Übersetzung der Rezensentin)

Die allseits verkündete Chancengleichheit erweist sich als „republikanischer Mythos“ (S. 54), Schule und Studium scheinen keinen Ausweg aus dem prekären Herkunftsmilieu zu bieten. Vielmehr gestaltet sich Aurélies Ankunft im Erwachsenenleben als unaufhörlicher Kampf um Beachtung, Geld und Liebe, in dem sie immer wieder unterzugehen droht. Sie fühlt sich einsam, nirgends zugehörig, macht unangenehme erste sexuelle Erfahrungen und als sie sich schließlich in den Kommilitonen Alejandro verliebt, den sie bezeichnenderweise nicht in der Vorlesung, sondern in ihrem Nebenjob als Putzhilfe kennenlernt, beschert ihr das zwar ein bisher ungekanntes Glücksgefühl, das jedoch überschattet wird von der Unverbindlichkeit ihrer Beziehung, auf der Alejandro besteht. Als Alejandro Grenoble verlässt, hält auch Aurélie nichts mehr in der Stadt, und sie geht nach Paris. In der Freiheit und Unbegrenztheit der Möglichkeiten, die das urbane Großstadtmilieu verspricht, potenzieren sich für Aurélie jedoch die Herausforderungen; ohne Wohnung, angewiesen auf einen schlecht bezahlten, ausbeuterischen Job als willkürlich herumkommandierte Messehostess, hat sie kaum Zeit für soziale Kontakte und an eine Fortsetzung ihres Studiums kann sie gar nicht erst denken. Der begrenzte soziale Aufstieg, auf den sie noch hoffen kann, gestaltet sich nicht nur äußerst mühevoll, sondern auch in einem Rahmen und unter Bedingungen, die es fraglich machen, inwieweit er überhaupt erstrebenswert ist:

Elle se sentait coincée entre un milieu ouvrier peu curieux, corvéable à merci, respectueux, soumis et craintif et une classe moyenne abêtie, déliquescente, qui semblait impatiente de liquider le peu de dignité sociale et intellectuelle dont elle aurait pu hériter.

Sie fühlte sich eingezwängt zwischen einem wenig neugierigen, der Fronarbeit ausgelieferten, respektbezeugenden, unterwürfigen und furchtsamen Arbeitermilieu einerseits, und einer verblödeten, dekadenten Mittelschicht andererseits, die es eilig zu haben schien, das Wenige an gesellschaftlichem und intellektuellem Ansehen, das sie hätte erben können, auszulöschen.

Faux départ, S. 116 (Übersetzung der Rezensentin)

Denn sie beobachtet, dass auch die mehr oder weniger nur für ihre Arbeit lebende Mittelschicht in Paris ein entfremdetes Dasein hat. Das Unbehagen, das die Autorin am Beispiel ihrer Protagonistin beschreibt, ist nicht nur ihrer Herkunft geschuldet, sondern auch Teil eines umfassenderen Lebensgefühls, das Generationen und soziale Schichten überschreitet und das in engem Zusammenhang mit der Technisierung, Sexualisierung und Ökonomisierung des ganzen Lebens steht, das auch Eva Illouz beschreibt (vgl. Rezension vom 25.2.2020). Bindungslosigkeit und Oberflächlichkeit als Folge von Akkumulation und Wahlfreiheit erstrecken sich dabei nicht nur auf zwischenmenschliche Beziehungen, sondern auch auf das Aurélie tief enttäuschende Bildungssystem und den stets zur Disposition stehenden Arbeitsplatz, der als Ort des Geldverdienens gleichwohl im Zentrum einer sich über Konsum und Lifestyle definierenden Gesellschaft steht. Auch Franck, der nicht mehr ganz junge und seines Single-Daseins überdrüssige Betriebswirt, mit dem Aurélie für eine Weile zusammenzieht, hat um den Preis von Einsamkeit und Burnout sein bisheriges Leben seiner beruflichen Karriere untergeordnet, um einen Lebensstandard zu erreichen, von dem Aurélie zwar nur träumen kann, der ihn in Paris jedoch nur um Haaresbreite vom Prekariat abgrenzt:

En province ils appartenaient à deux castes qui ne se fréquentaient pas, mais à Paris l’écart de niveau de vie entre classe moyenne et ouvriers disparaissait; il n’existait plus qu’une seule catégorie : les travailleurs pauvres.

Außerhalb von Paris gehörten sie zu zwei verschiedenen Kasten, die einander nicht begegneten, doch in Paris verschwand der Unterschied des Lebensstandards zwischen Mittelschicht und Arbeiterschicht; es gab nur noch eine einzige Kategorie: die arme arbeitende Schicht.

Faux départ, S. 174 (Übersetzung der Rezensentin)

Die Großstadt Paris ist in Faux départ gleichsam eine satirisch überspitzte Metapher für den urbanisierten Raum, an dem sich alles derart akkumuliert, dass sich die Wahlfreiheit in eine freiwillige Unterwerfung unter die ökonomischen Prinzipien verkehrt:

La vie en ville et ses temps de transports indécents limitaient singulièrement les aspirations à la lecture et aux séquences de repos. Le sexe, gage de plaisir immédiat et marqueur social, était devenu à lui seul un leitmotiv. Je baise donc je suis.

Das Leben in der Stadt und seine schamlosen Verkehrszeiten begrenzten die Sehnsucht nach Lektüre und einem Zur-Ruhe-Kommen auf einzigartige Weise. Der Sex war als Garantie unmittelbaren Genusses und als sozialer Marker ganz für sich allein zu einem Leitmotiv geworden. Ich ficke, also bin ich.

Faux départ, S. 167 (Übersetzung der Rezensentin)

Die Durchdringung von Sex, Konsum und urbanem Leben ist ein Motiv, dem Messina in ihrem Roman häufig nachspürt, mitunter in Sätzen, die tatsächlich sehr der Houellebecq’schen Sprache verwandt sind:

On n’avait jamais autant parlé de cul de manière libérée mais elle ne voyait que des célibataires decomplexés, obligés de consacrer une part non négligeable de leur revenu dans des sorties en quête du partenaire de débauche d’un soir ou d’un mois, délai maximal toléré.

Nie hatte man so viel und auf so befreite Weise über Sex gesprochen, und doch sah sie nur lauter Singles ohne Hemmungen, die sich verpflichtet fühlten, einen nicht geringen Teil ihres Einkommens fürs Weggehen aufzuwenden, auf der Suche nach einem Sexpartner für einen Abend oder — das war die maximal tolerierte Frist — für einen Monat.

Faux départ, S. 153 f. (Übersetzung der Rezensentin)

Im Schriftbild wird eine Eigenheit deutlich, die sich durch Messinas gesamten Text zieht, nämlich die Sichtbarmachung aktueller Diskurse und populärer Ausdrucksweisen durch Kursivdruck. Die Autorin entlarvt und ironisiert auf diese Weise verbreitete Labels begrifflicher Pauschalisierung, die zugleich viel über das Lebensgefühl unserer Gesellschaft verraten. Darüber hinaus legen diese auf eine metatextuelle Ebene verweisenden Markierungen die sich stets selbst hinterfragende Suche der Autorin nach einer Benennung immer fluiderer sozialer Beziehungen offen, die ja auch ihre Geschichte und die Sorgen ihrer Figuren bewegt.

Ähnlich wie Houellebecq beschreibt die Autorin die Wünsche und Nöte einer sexualisierten Gesellschaft und zeigt mit ihren verunsicherten und unzufriedenen Protagonisten die Kehrseite der scheinbaren Wahl-Freiheit auf: So hingezogen Alejandro sich zu Aurélie fühlt, die gerade durch ihre Unauffälligkeit und ihren Mangel an Selbstinszenierung unter all den jungen Frauen heraussticht, hat er Angst, eine Bindung zuzulassen. Getrieben von dem irrealen und doch allseits idealisierten Wunsch, alle Möglichkeiten auszukosten, verspürt er letztlich nur Leere, Einsamkeit, Melancholie und ein nicht näher bestimmbares Ungenügen: eine Art postmodernen „ennui“. Aurélie hingegen fühlt sich hoffnungslos überfordert im allgegenwärtigen Inszenierungswettbewerb, in dem sie aufgrund ihrer prekären Herkunft und auch aufgrund ihres fast aus der Zeit gefallenen romantischen Charakters von vornherein unterlegen ist.

Les femmes, elles, seraient toujours prêtes à mourir pour un homme qu’elles penseraient être unique (…); les hommes considéraient les femmes comme à leur disposition, elles devraient lutter pour être plus désirables que leurs congénères, se faire toujours plus belles, plus minces, plus toniques. Au contraire du règne animal, ce n’était pas à l’élément masculin de se battre pour conquérir la femelle qui assurerait la perpétuation de l’espèce, mais à la femelle de se battre pour avoir l’honneur de se faire pénétrer dans le cadre d’un rapport sexuel stérile. Ce retournement de la situation permettait à des acteurs du marché d’enregistrer des bénéfices records pour des biens et services marchands dévolus à la seule modification constante du corps féminin (…).

Die Frauen würden immer bereit sein, für einen Mann zu sterben, den sie für einzigartig hielten (…); die Männer hielten die Frauen für jederzeit verfügbar, sie — die Frauen — sollten darum kämpfen, begehrenswerter als ihre Geschlechtsgenossinnen zu sein, immer noch schöner, schlanker, anregender zu werden. Im Unterschied zum Tierreich war es nicht Aufgabe des Männchens zu kämpfen, um das Weibchen zu erobern, das das Fortleben der Art sicherstellte, sondern es war Aufgabe des Weibchens um die Ehre zu kämpfen, im Rahmen einer sterilen sexuellen Beziehung penetriert zu werden. Eine solche Umkehrung der Situation ermöglichte den Playern auf dem ökonomischen Markt, Rekordgewinne für ökonomische Güter und Dienstleistungen einzustreichen, die einzig der fortwährenden Anpassung des weiblichen Körpers dienten.

Faux départ, S. 147 (Übersetzung der Rezensentin)

Geradezu erfrischend liest sich hier der satirisch überspitzte weibliche Gegenblick zu Houellebecqs männlicher Perspektive, der einen an Eva Illouz‘ Feststellung erinnert, dass in der vernetzten Welt der Wahlfreiheit weiterhin gewisse Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen bestehen. Unabhängig vom Geschlecht tun sich auch bei Marion Messina die Figuren am schwersten, die sich nach Liebe und Bindung sehnen; die zitierte Passage macht deutlich, wie der beständige Konkurrenzkampf, in dem man sich bei der Suche nach einer romantischen Beziehung behaupten muss, an den Kräften und auch am Geldbeutel der Beteiligten nagt. Indem Messina jedoch eine weibliche Perspektive ins Zentrum rückt, kann sie vielleicht sogar noch besser die Kehrseite der allseits postulierten sexuellen Autonomie einfangen. Folgendes Zitat unterstreicht die Ambivalenz von Freiheit und Emanzipation, die dem ganzen Roman innewohnt:

…elle se réjouissait de pouvoir se soustraire aux convenances auxquelles elle aurait pourtant tant voulu se soumettre…

…sie freute sich, sich den Konventionen zu entziehen, denen sie sich doch so gern unterworfen hätte…

Faux départ, S. 80 (Übersetzung der Rezensentin)

Hervorheben muss man auch, dass sich Aurélie, gleichwohl in zweierlei Hinsicht scheinbar in der Situation des Opfers, als romantisch empfindende Frau und als Sprössling der Unterschicht, nicht eindeutig auf diese Rolle beschränken lässt. Zwar ist sie in der Beziehung mit Alejandro diejenige, die mehr liebt und mehr unter der Unverbindlichkeit der Beziehung leidet, doch darf man nicht übersehen, dass sie sich gleich zweimal aus freien Stücken für diese auf wackligen Füßen stehende Beziehung entscheidet. In der späteren Beziehung zu Franck ist sie sich der Machtverhältnisse absolut bewusst; hier nutzt sie ihr eigenes Kapital als junge attraktive Frau, die sich selbst im Austausch für eine gewisse Stabilität und den Komfort einer Wohnung einem Mann hingibt, der wiederum sein bisheriges emotionales Leben dem Beruf „geopfert“ hat. Schließlich verlässt sie Franck und entscheidet sich gegen eine Beziehung, in der sie keine emotionale Erfüllung findet.

Ausbeuterisch erscheinen fast eher die makroökonomischen Strukturen, der sich die meisten Menschen freilich allzu bereitwillig fügen. Messina erwähnt die „Gelbwesten“ mit keiner Silbe, ebenso wenig treten irgendwelche Rechts- oder Linkspopulisten auf; doch umso eindringlicher gelingt es ihr, am persönlichen und berührenden Schicksal zweier junger Menschen zu illustrieren, inwiefern sich hinter sozialen Ungleichheiten Machtstrukturen verbergen, die über eine stigmatisierte Klasse hinausreichen. Im Gedächtnis haften bleiben in diesem Kontext auch Aurélies Bewerbungsgespräch und die Beschreibungen ihres Arbeitsalltags als Messehostess. Die Einstellungsprozedur ist so aufwendig, als handelte es sich um einen hochkarätigen Posten, wo doch die Entlohnung und damit der Wert der Arbeitskraft hier in keinem Verhältnis etwa zur verlangten Ausbildung stehen; die ständige Verfügbarkeit und der mobile Einsatz an weit entlegenen Orten der Großstadt stehen im Kontrast zur niedrigen Bezahlung, die Aurélie nicht einmal für Essen, Kleidung und Wohnung ausreicht. Dennoch ist die Konkurrenz selbst im niedrig entlohnten und doch so benötigten Dienstleistungssektor riesig.

Avant les gens allaient à la messe, maintenant ils vont au travail, exécuter des gestes, des rituels, prononcer toujours les mêmes phrases. Ils en sortent épuisés et rassurés. (…) Rien n’angoisse plus que le chômage.

Früher gingen die Menschen in die Kirche, jetzt gehen sie in die Arbeit und führen bestimmte Gesten und Rituale aus, sprechen immer wieder dieselben Sätze. Um dann erschöpft und beruhigt nach Hause zu gehen. (…) Nichts macht mehr Angst als die Arbeitslosigkeit.

Faux départ, S. 194 f. (Übersetzung der Rezensentin)

Am Ende des Romans ist Aurélie gerade mal 20 Jahre alt, hat aber bereits so viele desillusionierende Erfahrungen gemacht, dass sie nun eine Entscheidung trifft, die vielleicht zum ersten Mal so frei ist, wie es eben geht.

Bibliographische Angaben

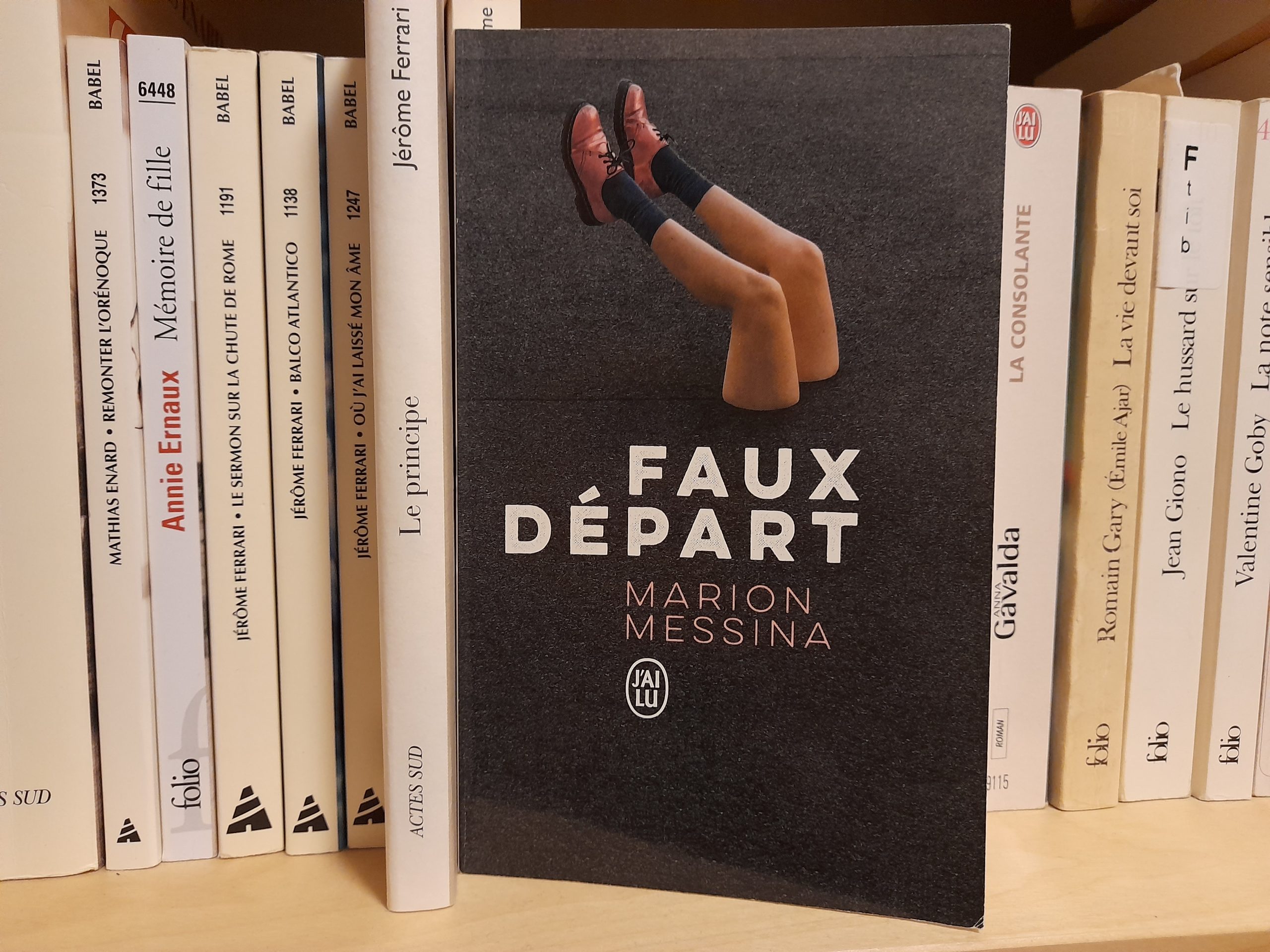

Marion Messina: Faux départ, J’ai lu (2018)

ISBN: 9782290164907

Zur deutschen Ausgabe im Carl Hanser Verlag:

Bildquelle

Marion Messina, Fehlstart

Aus dem Französischen von Claudia Steinitz

© 2020 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München